小时候每天放学,一走出校门,照例是在门东有位生得白净的阿婆,喜穿青灰色两用衫,戴着小碎花袖套,坐在一个塑料小凳上,守着面前嗞嗞作响的小油锅,用四个长柄模子做油墩子。门西则是一个佝偻着背,看上去有严重哀怨之相的满脸皱纹的阿婆,头发每每都梳不整齐,随随便便用一只铁夹子挽着,没夹进去的几缕在秋风中萧瑟地飘扬着。她大多数时候都穿颜色暧昧的粗针毛衣,黑不黑,灰不灰,青不青,蓝不蓝,望着眼前那一锅颜色深重的茶叶蛋和豆腐干,阿婆会忽然惆怅地猛吸一口鼻涕,然后叹一口气。

两位阿婆犹如小贩界垂帘听政的两宫皇太后,各有一批死忠拥趸。有的喜欢油墩子阿婆说话和蔼,知书达理,用来炸油墩子的油干干净净,炸出的油墩子色泽金黄,里面包的萝卜丝香甜滚烫,还细心地拌了些小虾米。也有的,则是喜欢那位茶叶蛋阿婆的不拘小节。没事从不跟顾客唠叨,如果有人跟她说“一只茶叶蛋,一块兰花豆腐干”,她便先用积了点眼屎的似乎经常迎风流泪的眼睛定样样看你几秒,然后心不在焉地从锅里捞出一蛋一干,放在看上去是跟食物完全不相干的裁成四方的白色复印纸上,“啪”地涂上一坨与其分量非常不相称的辣酱。

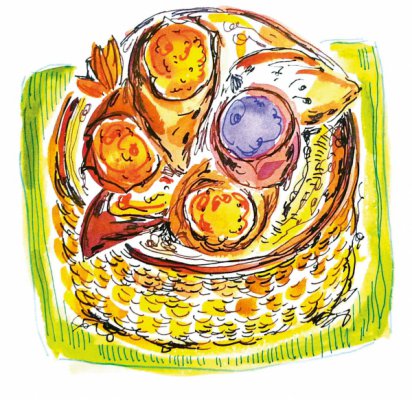

那一年的冬天,东宫西宫之间又来了个卖烘紫薯的老者,一眼望去,他所携带的制作烘紫薯的全套家什要比两位女性的装备看起来规模宏大得多。一只微微偏向深绿色的其实质却是黑不溜秋的斑驳铁皮大桶,以歪斜却看上去屹立不倒的扭曲姿态嵌在他三轮车后厢的一堆砖头里,桶的上方覆盖着一块布满土尘,但却让人感觉保温功能极好的厚棉毯。老头的紫酱色面孔粗糙至极,充满了所有你可能想象到的老头所能经历的风霜,却又搭配着一双不和谐的狡黠小眼,证明着他始终不甘心于自己所操持的作为营生的那些活儿,当然,卖烘紫薯也只不过是他人生匆匆而过的一方小堂会而已。

当天气冷到可以哈出白烟,烘紫薯老头的生意已经好到了极点,他用粗粝得跟手套皮一般的手生生伸到棉毯底下,从大桶中掏出无论是颜色还是质地,看上去都跟那块旧棉毯极其类似的烘紫薯,而那些被冻红耳朵的小孩便贪婪地捧着吃。事实证明,就算烘紫薯的内里可以用金黄色来形容,它们的味道依然不能被百分百地确定为香甜。但无论什么样子的烘紫薯,首先便用它们的气味造了谣,在寒冷的空气里散布着关于甜、糯、香的谬论,以至于那些买烘紫薯来吃的人,他们并不是为了吃而吃,他们只是为了寻找一种能够落实那气味的东西罢了。便是这样,有人每天都为了寻找一枚比前一天更甜的烘紫薯而到这里来排队,有人单是为了可以在冷风中长久地嗅着那香甜的气味而为排队而排队,也有下班的教师夫妇推着自行车跟学生们一起排队的,做语文老师的丈夫大力嗅几下空气中的紫薯味,酸溜溜地背诵一段《围城》中关于烘紫薯的名句:“这东西,本来就像中国谚语里的私情男女,偷着不如偷不着。”却立即遭到教导主任妻子的白眼:“那你说说,你到底想要吃着,还是吃不着?”

但烘紫薯老头显然对这样的气氛渲染仍不满意,有时候他会抽一根烟,绘声绘色地对这些站在小吃摊前的孩子们讲述他以前在农村时怎样宰掉一头羊的故事,以及如何烹饪那一整只羊。前半段悲壮又荒谬,后半段则是挑动人口水的华彩篇章。金红色的脆皮偶尔被人不小心碰碎一块,便发出咔嚓的小小爆裂声,细嫩的羊肉和与其紧密联系的脂肪层肥美多汁,乳白色的羊肉汤浓稠得搅不动,因为羊杂全切开放里面了,每一种都炖到酥烂。刚放学的饥饿的孩子们听着瞪大了眼睛,老头得意地用小眼珠偷瞄着东西两边那两位业已失宠的阿婆,她们都无例外地呆滞着,只是不时为自己的锅灶添一把火。老头在那种时候的表情,简直像是同时拥有两位妃子的皇帝一般,而我幻想着他苍老的脑袋中的图画,也许也就不过是一间生着火的温暖的小屋,老头在中央,两位老太太一边一个地安静坐着,三个人围着的,是一大锅热气腾腾的羊肉汤。

咨询热线:18863576800

|